「なぜ、隣の店には外国人が来るのに、うちは来ないのか?」

そんな悩み、抱えていませんか?

コロナ明け以降、街中に外国人観光客が戻ってきました。

ところが、同じ観光地に店舗を構えていても、隣の店には行列ができているのに、自分の店は閑古鳥…。

SNSで見かけるのは、競合他社の商品やサービスばかり。

「どうしてウチは選ばれないのか?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実はその原因、多くの場合「ほんの少しの視点のズレ」から来ていることが多いんです。

この記事では、訪日インバウンド対策において成功の鍵をにぎる要素や、マーケティング施策が上手くいっている企業が取り入れている視点について解説していきます。

最後に、訪日インバウンドマーケティング支援に強い会社の選び方と、おすすめ企業をご紹介していきます。

井戸本 結実

【Webly編集部】マーケティングコンサルタント

米ロサンゼルスおよびサンディエゴを拠点に、日米合わせて200社以上のマーケティング支援に携わる。SNS運用、広告運用、インフルエンサー施策、ファンネル設計、コンテンツ企画まで幅広く担当。英語・日本語の両言語でクライアント案件を推進した経験が豊富で、ローカルとグローバル、双方の視点を活かした実践的なアドバイスを強みとする。自らも登録者1万人を超えるYouTubeチャンネルを運営し、制作者視点での企画提案やインフルエンサー支援にも定評がある。また、日本国内ではオンラインフィットネス事業を立ち上げ、事業戦略からデジタルマーケティング、顧客獲得まで一気通貫で手がけた実績を持つ。

日本人向けの内容をそのまま翻訳していませんか?

私はこれまで、15年以上にわたり国内外のマーケティング・PRの現場に関わってきました。

台湾で日本文化の観光PRイベントをプロデュースした際は、日本の自治体における海外向け動画制作、インフルエンサーの派遣等を行ってきた経験があります。最近では、米国ブランドの日本市場進出支援や、英語でのSNS運用でクライアントのフォロワーを3ヶ月で45倍に伸ばしたプロジェクトなども担当してきました。

そんな中で一貫して感じるのは、「外国語で発信する=英語に訳せばいい」ではない、ということ。

たとえば、日本人向けに作ったSNS投稿やホームページの内容をそのまま翻訳しても、外国人にはピンと来なかったり、むしろ違和感を与えていることもあります。日本語に訳された中国ブランドのWeb広告や中国のECサイトをご覧になって「おかしいな」と感じたことはありませんか?文法ミスもない日本語なのに、何となく中国のブランドだと分かってしまうものです。まさに、直訳コンテンツはそのような違和感を与えてしまうんですね。

現地独特の文化や価値観、SNSの使い方を理解してはじめて、「刺さる」発信ができるのです。

「来すぎて困っている」お店が陥りがちな落とし穴

逆に、すでに外国人観光客がたくさん来ているお店にも、別の悩みが出てきています。

- 外国人が多く来るようになったが、迷惑行動が目立つ

- 店員が対応できない、メニューが読めない

- 写真を撮るだけ撮って、SNSに「対応が悪かった」と書かれる

実はこれ「集客」だけに目が向きすぎて、「受け入れ体制」や「文化的な橋渡し」が不十分なことが原因です。

私自身も、外国人観光客向けの雑誌編集部に所属し、多国籍チームを束ねて自治体とやり取りしていた頃、この悩みを何度も痛感してきました。

日本では「察してくれ」「見て学んでくれ」が根付いていますが、海外では明示されていないルールは「ないもの」として扱われるのが普通です。

たとえば、「お店の中で大声を出さないでください」「神社の鳥居はくぐる前に一礼を」なども、理由と共にきちんと伝えれば、ほとんどの方は理解し、守ってくれます。

ただし、それを伝えるための導線がなければ、誤解されたままSNSに投稿され、それが数万単位で拡散されてしまうリスクもあります。

成功しているお店・自治体は「来てもらって終わり」にしない

インバウンド対応が本当にうまくいっている企業や自治体には、ある共通点があります。

それは「一度来てもらったら終わり」ではなく、「来た人が次の人を連れてきてくれる仕組み」をきちんと整えているということ。

この仕組みづくりには、訪日前・訪中・訪後、それぞれの段階で変化する外国人旅行者のニーズに対応することが不可欠です。

つまり、「フェーズに合った情報提供と体験設計が鍵になる」ということです。

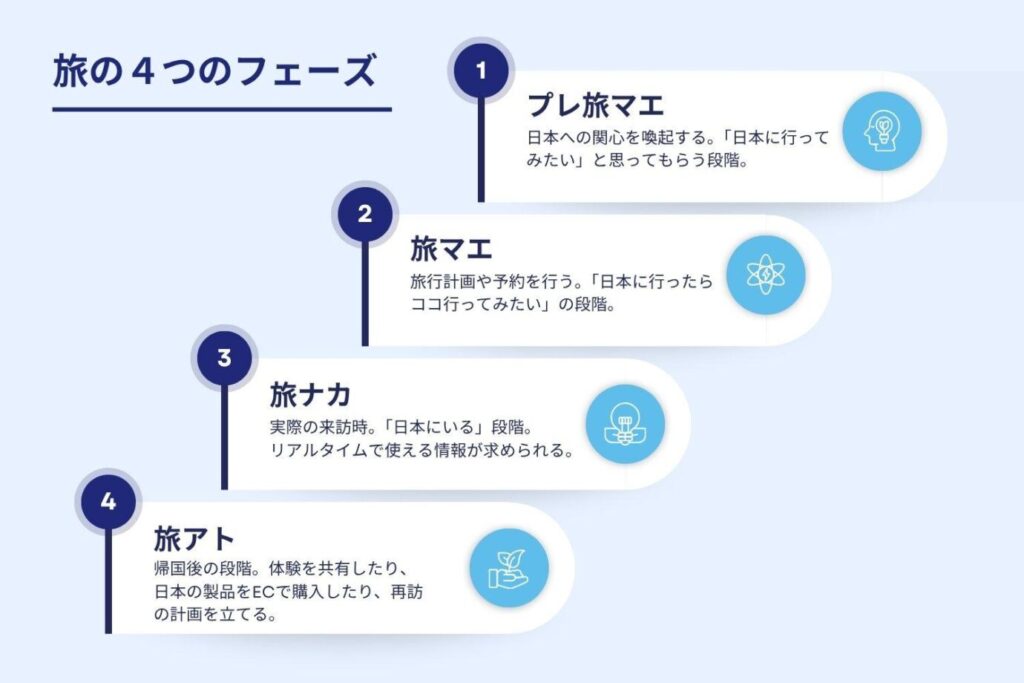

インバウンド対策は、旅の4つのフェーズに分けて考える

1. プレ旅マエ(旅の認知段階)

まずは、「日本に行ってみたい」と思ってもらう段階。

ここではSNSや動画プラットフォーム、インフルエンサーによるストーリー性ある発信が効果的です。

たとえば、現地言語で配信するショート動画や、旅の「ワクワク」を刺激するストーリー投稿が、自然とシェアされ、新たな興味を生み出します。

実際、ある飲食店では、英語のInstagramリールが1週間で4万回再生され、来店者が倍増した例もあります。

2. 旅マエ(情報収集・予約段階)

これは、「日本に行ったらココ行ってみたい」の段階。渡航の計画を立て始めるこの段階では、「実用性」が求められます。

多言語で予約ができるサイト、アクセス情報、営業時間、食文化やマナーに関する簡単な説明などがあるだけで、来訪ハードルは大きく下がります。

私たちはこのフェーズで「翻訳ではなく、伝わる表現」にこだわったコンテンツ制作・導線設計をお手伝いしています。

3. 旅ナカ(滞在中)

これは、「実際に日本にいる」段階。このフェーズでは、「現場で困らせない」工夫が重要です。

リアルタイムで使える地図、グルメ情報、緊急時対応情報はもちろん、無料Wi-FiやQR決済など、安心して過ごせる環境づくりが欠かせません。また、文化やマナーを“やさしく伝える仕組み”もとても大切です。

たとえば、「なぜこのエリアでは靴を脱ぐのか」「どうしてこの場所で静かにしてほしいのか」を伝えるだけで、外国人の行動は大きく変わります。

4. 旅アト(帰国後)

インバウンド対策の本当の勝負は、旅の後に始まります。

旅行者がSNSで体験を発信し、レビューを書き、帰国後に日本の商品をECで購入する—

—この循環を作ることで、「来て終わり」ではなく「来てから始まる関係」が築けます。

実際、ある酒蔵では、訪問体験後に撮影した動画がSNSで大きな反響を呼び、そのフォロワーが次々と訪れるという「自動集客」の流れが生まれました。

こうした導線づくりには、情報設計、顧客導線、SNS連携、EC連動など、いくつものピースを丁寧に設計する必要があります。

現場経験とトータルでのプランニングが大切

もちろん、こうした仕組みは一朝一夕には作れません。ですが、一つひとつ丁寧に整えることを継続すれば、確実に差がつきます。

そして、その設計・実行を一緒に進めていけるのが、私たちのような現場経験があり、トータルでサポートができる支援会社の強みだと思っています。

インバウンド対策は、単に「英語メニューをつけること」でも「SNSを始めること」でもありません。

旅行者の行動フェーズに合わせて「興味を引き、来てもらい、気持ちよく滞在してもらい、また戻ってきてもらう」までの全体設計ができるかどうかが、本当の意味での成功を分けるのです。

いわば、スケールの大きなCRM(Customer Relationship Management 顧客関係管理)という見方もできます。

訪日インバウンドマーケティングに強い!

「なぜ他店にばかり外国人が来るのか?」

海外在住マーケターが外国人に伝えるためのクリエイティブだけでなくアカウントのコンセプト設計からサポート。SNSは翻訳だけでは全く伝わりません。

訪日インバウンド マーケティング支援会社の選び方 4つのポイント

インバウンド需要の回復に伴い、訪日外国人向けのマーケティング支援会社は年々増加しています。しかし、「どこに依頼するか?」は、結果に直結する非常に重要な判断ポイントです。

単なる広告運用や翻訳作業では、持続的な成果は見込めません。戦略設計から運用、改善までを一緒に考え、伴走できるパートナーを選ぶことが、成功の分岐点となります。

以下の5つの観点をもとに、自社に合ったパートナー選びのヒントをまとめました。

1. ターゲット国・言語に強みのある会社を選ぶ

支援会社にはそれぞれ得意とする国や地域があります。北米に強い会社もあれば、中華圏、東南アジアを中心に展開している会社もあります。言語対応だけでなく、その国の消費者心理やSNSの傾向を理解しているかがポイントです。文化背景に基づいた提案ができるパートナーは、現地の心をつかむコンテンツづくりにも長けています。

2. 注力するマーケティング施策で選ぶ

支援会社によって得意分野は異なります。SNS施策、インフルエンサー、SEO、広告、体験コンテンツなど、自社が注力したい領域と支援会社の実績が一致しているか確認しましょう。成功事例の質や、フェーズごとの最適な打ち手を持っているかも要チェックです。

3. 旅の前後も含めたトータルなコミュニケーションを設計できるか

訪日客の行動は、「プレ旅マエ(認知)」「旅マエ(情報収集・予約)」「旅ナカ(滞在中)」「旅アト(帰国後)」という4フェーズに分かれます。どのフェーズにも対応できる設計力がある会社を選ぶことで、施策が分断されず、LTV(Life Time Value 顧客生涯価値)を最大化できます。

4. ツール・メディア販売型より、伴走型の支援会社を選ぶ

ツールや広告だけを提供して終わり、という支援では成果が持続しません。優れた支援会社にまるっとやってもらうことで一時的な成果は得られるかもしれませんが、委託が終わったら、社内の担当者がその先を担っていかなければなりません。

おすすめなのは「伴走型」の支援会社。戦略設計から実行・検証まで一緒に取り組みながら、御社の中にナレッジを残していくスタイルです。

特に、社内担当者が独立して運用できるように育ててくれる“教育型”コンサルは、外注依存からの脱却と、長期的なコストダウンの両立が期待できます。

訪日インバウンド マーケティング支援に強いおすすめ7社(厳選)

1.ECマーケティング株式会社

実績

JAL、ANA、読売新聞、エスティーローダー、Levi’s、阪急阪神第一ホテルグループ、イモトのWiFi、銀座通連合会など。

強み

北米・東南アジア市場に精通し、現地拠点と日本人駐在スタッフによる実効性の高いマーケティングを展開。「伴走支援型」が特徴で、施策を“代行”するのではなく、クライアントの社内担当者と並走し、戦略立案から運用、分析、改善までを共に進めていくスタイル。

弱み

中華圏や韓国市場への展開、マス広告(交通広告・TVCM)などの実績は限定的。旅行に関する専門会社ではないので、旅行や観光分野のみに特化した案件にはベストマッチではない可能性が。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

英語圏(特に北米・東南アジア)をターゲットに、継続的なデジタル施策を強化したい企業。

自社チームを育てながら、外注依存を脱却し、中長期的にインバウンド戦略を内製化したい自治体・ブランド。

予算感

月額20万円~。社内の成長に応じて柔軟にスケール可能。

2.Wamazing株式会社

実績

東京スカイツリー、大丸、松坂屋、NTT docomo、JR西日本、Bic Camera、広島県、北海道など。

強み

自社OTA・メディア運営による実務知見、多言語対応スタッフ多数で中華圏市場に強い。調査から販促までワンストップ支援。

弱み

欧米・韓国市場の専門性は限定的。企業規模は中堅クラスで大規模対応は要相談。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

中華圏をメインターゲットに地域資源活用型の観光開発や、OTA連携を検討中の自治体・事業者。

予算

中規模~大規模(数百万円~数千万円)が中心。小規模施策はコストバランス要検討。

3.株式会社ENGAWA

実績

東京都、岩手県、沖縄県、福井県、北海道など自治体クライアント多数。東京ミッドタウン、GINZA SIX、Hotel Okura、浅草ビューホテルなど。

強み

自社メディアTokyo Weekenderによる英語圏富裕層へのPR、外国人インフルエンサーマーケ施策が強み。AnyMind Group傘下のDX基盤を活用し、多国・多言語へのクロスボーダーマーケティング戦略展開が可能。

弱み

富裕層・大手クライアント特化で中価格帯には最適でない場合も。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

欧米豪プレミアム旅行者向け体験観光プロジェクトや、外国人インフルエンサーイベント招致。

予算

数百万円~の高単価案件中心。

4.株式会社LIFE PEPPER

実績

CASIO、SONY、三井不動産、ToTo、The Japan Times、 KIRIN、SAPPORO、AEON、日本通運、MUFJなど。

強み

外国人動画チームと大規模現地コミュニティを活用した多言語プロモ。自社独自の「日本好き外国人コミュニティ」を保有し、豊富な一次データ&リサーチ力を誇る。

弱み

訪日前後の集客施策に強い一方で、旅アトの越境ビジネス全体への導線に課題がある可能性が。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

動画やSNSを活用し、海外市場も視野に入れた中~大規模案件。インバウンド客へのアンケート調査など。

予算

中~大規模(数百万円〜)中心。

5.株式会社JTBコミュニケーションデザイン

実績

JNTO、中央省庁、地方自治体、その他政府機関など。

強み

JTBグループならではの信頼とネットワークを活かし、調査、WEB・映像制作、海外広告、MICE運営、観光案内所設置など、多様な施策を一気通貫で提供できる総合力が魅力。

弱み

対応力が高い一方で、施策規模が大きく、柔軟な予算設計やスモールスタートを求める中小企業にはオーバースペックとなる可能性が。また、オンライン専業型の企業にとっては、MICEやリアルイベント寄りの実績がややミスマッチになる場合も。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

大規模DMOや自治体、地域ブランド構築プロジェクト。

予算

中〜大規模(数百万円〜数千万円)規模が中心。施策の複雑性や対象エリアに応じて個別見積もり。

6.株式会社サイバーエージェント(インバウンド事業本部)

実績

未公開。

強み

膨大な広告データと高度なPDCA運用体制を持ち、AIやクリエイティブ技術との融合による精緻な施策が可能。決済インフラとの接続も強みとし、広告効果を包括的に高める仕組みを提供。

弱み

設立2024年末と日が浅いため、実績は主に広告主企業向けに限られており、自治体・中小事業者向けの導入例は少ない。広告商品に特化している一方で、旅ナカや旅アトにおける文化・体験設計など、広域的なインバウンド戦略には対応力がやや限定ぎみ。

こんな企業・プロジェクトにおすすめ

東アジア市場に向けた広告効果の計測・解析を重視し、AIやサイネージ技術を活用したデジタル施策を進めたい企業。特に化粧品や小売など、広告主向けにデータに基づいたプロモーション展開を図りたい企業に好適。

予算

中~大規模(数百万円〜)中心。

最後に・・

いかがでしたでしょうか?

インバウンド対策は、ただ英語メニューを用意したりSNSを翻訳するだけではなく、「プレ旅」から「旅アト」まで一貫した戦略設計が鍵となります。

本記事が、御社のCRM施策やインバウンド戦略のヒントになれば幸いです。

関連するテーマでの記事作成や、個別プロジェクトのお悩み・ご相談がございましたら、Webly編集部までお気軽にお問い合わせください。

伊藤 肇

【Webly編集部】執行役員 兼 シニアコンサルタント

2000年からデジタルマーケティング業界で、大手企業のウェブマーケティングを支援。Googleアナリティクスが生まれる前、2002年にサーバーの生ログを集計して「アクセスログ解析」をレポート。2006年にサイバーエージェント、アルベルト(現アクセンチュア併合)を含め業界をリードする各社を招待して「コンバージョンアップサミット」を主催。以降、800プロジェクトのサイトユーザビリティ改善に携わる。

2025年11月5日REAL VALUE(リアルバリュー)にプレゼンターとして出演。堀江貴文氏のYouTube ホリエモンチャンネルにて公開中。

訪日インバウンドマーケティングに強い!

「なぜ他店にばかり外国人が来るのか?」

海外在住マーケターが外国人に伝えるためのクリエイティブだけでなくアカウントのコンセプト設計からサポート。SNSは翻訳だけでは全く伝わりません。