「保険業界で競合に勝てるWebサイトを作りたいが、金融庁ガイドラインや保険業法の表現規制が厳しい。どうすれば成功するか具体的な策に困っている」「コンプライアンスを守りつつ、ユーザーが”わかりやすい”と感じる安心感のあるサイトを実現できる制作会社を見つける選定基準を知りたい」。そんな悩みを抱える保険業界のマーケティング・Web担当者は少なくありません。

近年、保険業界の広告費は年々高騰しており、コンバージョン獲得単価(CPA)の上昇も止まりません。

そのような条件下でデジタルシフトが急速に進み、保険商品のオンライン訴求を担うWebサイトの完成度は、資料請求数や契約数に直結する重要課題です。

その一方で、誤解を招く表現は行政処分のリスクをはらみます。「ただデザインやUIが優れたサイトを作れば良い」というわけにはいかない点が保険業界特有の悩ましい難しさでもあります。

そこで鍵を握るのが、保険業界の専門知識とWebサイト制作の技術力を兼ね備えたパートナー選びです。

本記事では保険業界でWebサイトの成功や目標達成を目指すWeb担当者が保険業界に特化した成功事例、注意すべき点、制作会社の選定基準など、初心者~中級者の方がすぐに使える6つのポイントを徹底解説します。

保険という”安心”を扱うビジネスでは、ユーザが最初に接触するWebサイトの信頼度がブランドイメージを左右します。「規制を守る」だけでなく「複雑な保険サービスの理解を深め他社との差別化ポイントを明確にする」情報設計こそが競合との差別化につながる時代です。

本記事を通して、コンプライアンスとユーザー体験を両立できる制作会社と二人三脚で成果を最大化する道筋を掴み、ぜひ御社のWebサイトを成功につなげてください。

なぜ保険業界でWebサイト制作が重要なのか

デジタルシフトと保険商品のオンライン訴求

近年のフィンテック潮流は銀行・証券のみならず保険業界にも波及し、ネット専業・ネット完結型の保険商品が急速に普及しています。世界市場を見ると、オンライン保険は2029年までに年平均22.8%で成長し約41兆円規模へ拡大するとの予測もあり、各社がデジタルチャネルへ経営資源を投下する動きが加速しています。

国内でもネット生保の草分けであるライフネット生命の保有契約件数が64万件を突破するなど、オンライン経由での新規契約が右肩上がりに増加しています。こうした実績は、ユーザーが「対面相談=安心」という従来イメージから脱却し、スマートフォンひとつで見積もりから申込まで完結させる利便性を積極的に評価し始めた証左です。

保険業界のWebサイトを運営する上では、商品比較→見積もり→申し込みをワンタップでつなぐ導線設計と、モバイルUI/UXの最適化が成果を左右します。また、潜在顧客が検索しがちな「生命保険 比較」「医療保険 おすすめ」といったフレーズを考慮した、SEO設計がブランド認知とリード獲得の両面で必須となっています。

比較サイトの台頭と消費者行動の変化

「保険市場」「価格.com 保険」などの比較サイトは、月間利用者数100万人規模へ成長し、ユーザーが代理店を介さず自力で商品比較・申込を完了させる時代を創り、業界を牽引しています。

その結果、公式サイトは単なるパンフレットから脱却し、比較サイト経由で流入したユーザに選んでもらうための「クロージングコンテンツ」を訴求する場所へと役割が変化しました。

“選ばれる理由”はその例で、ほぼ全ての保険会社がWebサイトの目立つ位置に導線を設置しています。

ここで重要なのは、

①比較サイトより深い商品理解を提供する情報量

②ブランド固有の信頼性を証明する実績データ

③問い合わせ・相談への即時アクセスを担保するUI

の3点です。

Web制作会社は、一般的なQ&Aや用語解説だけでなく、固有の情報(満足度アンケート、体験談や顧客ストーリーなど)をリッチコンテンツで表現し、比較サイトにはない”納得感”を得られるサイトを目指す必要があります。

保険業界のWebサイト制作で押さえるべきポイント

ポイント1.コンプライアンスと顧客信頼の両立

保険業界の広告・募集文書は、金融商品取引法・保険業法に加えて金融庁の「保険会社向け総合的な監督指針 II-4-2-1(4)」(以下、監督指針)で厳格に規定されています。

さらに「2024年 保険モニタリングレポート」では、誇大広告や誤認表示に対する改善指導が業界横断課題として明示されました。

いわば、保険商品ページは「Web上の重要事項説明書」です。

監督指針II-4-2-1(4)では誇大広告・誤認表示を明確に禁止しており、違反時は行政処分の対象です。

制作会社を選ぶ際は、まず「契約概要・注意喚起情報(重要事項)ガイドライン」(日本損害保険協会―2025年6月改定)を熟読し、以下3点を要件定義に落とし込みましょう。

| チェック項目 | 具体的な実装例 | 制作会社への確認ポイント |

|---|---|---|

| 補償内容の可視化 | プラン比較表・条件別チャート | 表や図解テンプレートの保有有無 |

| リスク開示の徹底 | 「対象外・注意点」を赤字やアイコンで強調 | ガイドライン準拠デザインの実績 |

| 重要書類の即時提示 | 約款PDF/重要事項説明書への直リンク | CMSにおける改版履歴の自動管理可否 |

これらの仕組みを「共通パーツ化」しておくことで、商品ごとに異なる補償内容を差し替えるだけで済み、更新時のチェック工数を大幅に削減できます。たとえば、注意喚起情報の表記ブロックや重要書類リンクエリアをCMS内で共通管理しておけば、改定時の抜け漏れや表記ゆれを防止できます。すなわち「法令を守りながら更新スピードを落とさない」運用体制が実現可能です。

したがって、制作会社はコンプライアンスチェック体制と情報の視覚化を両立させ、リスクを最小化しつつユーザー理解を高める設計が求められます。そのためには例えば以下のような取り組みがおすすめです。

コンプライアンスと顧客信頼感を両立するポイント

1.重要事項説明書への動線を、ページの目立つ箇所にも掲載

2.保障内容の「対象外・注意点」をアイコン付きの表で可視化

3.保険金支払実績や顧客満足度をグラフ化して透明性を提示

このように「正確性・見やすさ・納得感」を同時に満たすことでユーザーの信頼を獲得でき、結果としてSEOとコンプライアンスの双方を強化できます。

ポイント2.顧客サポートへの導線設計

オンライン完結型の保険では「疑問が解決できずに離脱する」リスクが高まります。実際、ラーナーズ社が提供しているカスタマーサポートツール「Interviewz」のが実施したフォーム改善レポートではフォームの平均離脱率は40~50%とされ、さらにとある企業のユーザー調査でも「画面が使いづらい・操作方法がわからない」が35%を占めました。離脱を防ぐ導線設計は、次の3ステップを取り入れるのが効果的です。

スマホでは「画面下部固定バナー」にCTAをまとめると、スクロール中でもサポートにアクセス可能。保険業界サイト実績のある制作会社を選べば、これらのUIとコンバージョン計測をワンパッケージで設計してくれるため、改善PDCAを高速化できます。

ポイント3.集客に対応しやすいコンテンツ設計

ECマーケティング株式会社の2023年調査では、Web担当者の88.2%が「リッチコンテンツを継続活用したい」と回答し、テキスト中心になりがちな保険解説ページは読み飛ばされやすい傾向が顕著です。保険業界のWebサイトで効果的なコンテンツ設計の例として、以下のようなアプローチが挙げられます。

- 目的別ナビゲーション

-

ライフイベント(結婚・出産・住宅購入など)↔必要保障額のシナリオ遷移で「自分ごと化」

- 視覚的ストーリーテリング

-

60秒動画やインフォグラフィックで「保険金が支払われるまで」を疑似体験

- UGC連携※

-

JSON-LDのReviewスキーマでユーザーレビューをマークアップし、検索結果にスターレイティング(★評価)を表示

※UGCとはUser Generated Contentのことでユーザー生成コンテンツ・口コミなどを指します。

SEOの観点では、検索需要の高い「○○保険 比較」「○○保険 必要性」などを自然に組み込みつつ、リッチ要素でページ滞在時間と再訪率を高めることで、検索エンジンとユーザー双方からの評価向上が期待できます。

Webサイト制作を成功させるための制作会社選定ポイント

“発注先で8割決まる”保険サイトの成功・失敗

Webサイト制作において全般的にいえることですが、サイト制作が成功するか、失敗するかは発注先で決まります。

とくに保険分野のWeb制作は金融庁ガイドライン準拠、複雑な商品比較機能、顧客の信頼獲得など、一般的なコーポレートサイトとは異なる専門的な要件が求められる領域です。

これらの要件に対応できない制作会社を選んでしまうと、保険業界特有の規制や顧客ニーズを理解していないため、以下のような深刻な問題が発生する場合があります。

想定される失敗パターン

・ガイドライン違反で公開直前に全面修正

・フォーム改善が進まずCVRが上がらない

・保守運用コストが膨らみROI(投資利益率)が悪化

・サイト公開後、SEO順位低下が生じアクセス数に打撃

つまり、制作会社の保険業界に対する理解度と専門性が、プロジェクトの成否を左右する決定的な要因となります。そこで本章では、保険会社のWeb担当者やマーケティング担当者が制作パートナーを選ぶ際に見極めるべき重要なポイントを、チェックリスト形式で整理しました。

保険業界の実績とコンプライアンス連携体制

①コンプライアンス部門との連携実績を確認

- レビュープロセスへの対応力

-

保険会社のコンプライアンス部門が行う表記チェックに対する対応実績があるか

複数回のレビュー・修正サイクルを前提としたスケジュール管理ができるか - 修正対応の迅速性と柔軟性

-

コンプライアンス指摘事項に対する修正対応の平均日数はどの程度か

公開直前の急な修正依頼にも対応できる体制があるか - 部門間コミュニケーションの円滑化

-

コンプライアンス担当者との直接的なやり取りに慣れているか

法務・コンプライアンス用語を理解したコミュニケーションが可能か - 事例数の目安

-

制作会社のサイトに”保険業界実績”を複数掲載しているか

「最低ハードル」は最低でも同業種の制作実績を持つか

②コンプライアンス体制チェックリスト

ガイドラインを“読める”だけでなく”デザインに落とし込める”会社かどうかを、具体的な制作画面で確認することが重要です。

【表】コンプライアンス体制チェックリスト

| 項目 | 質問例 | 評価基準 |

|---|---|---|

| 募集文書審査フロー | 法務or広告審査とのやり取りは誰が担当? | 専任ディレクターが窓口になり、往復回数を工数見積もりに含めている |

| 表示ガイドラインのテンプレート | リスク開示のデザイン雛形は? | PDF/Figma※でテンプレートを保有し、カスタム調整可 |

| 最新改訂のキャッチアップ | 改訂情報をどのように組織内へ共有するのか? | 次の法令勉強会+マニュアル改定履歴を公開 |

※Figmaとは、ブラウザ上で動作する共同編集可能なデザインプラットフォームです。WebサイトやアプリのUIデザイン、プロトタイプ作成、プレゼンテーション資料作成など、幅広い用途で利用できます。特に、チームでのデザイン作業を効率化する機能が充実しており、リアルタイムでの共同編集やコメント機能、デザインからコードへの変換などが可能です。

デザイン力とマーケティング支援能力

① UX/UIによる成果改善の事例を数値で提示できるか

公開事例では、フォームの入力フィールド統合やEFO(Entry Form Optimization入力フォーム最適化)施策によってコンバージョン率(CVR)が二桁%向上したケースが複数報告されています。

ヒートマップ解析 → 入力フィールド統合 → CVR+数%~十数%といった「施策→数値効果」をセットで開示している制作会社かどうかを確認しましょう。

具体的な改善幅は案件や施策内容によって大きく異なるため、各社から提示される実測値を比較し、「どの指標が、どの施策で、どれだけ改善したか」をヒアリングすることが重要です。

②マーケティング連携の深さ

実力を測る見極めポイントは「検索流入〇%増」など抽象的な成果ではなく、“どの施策で、どの指標が、どれだけ改善したか”をヒアリングする。数値を即答できる会社は内部で計測体制が確立しています。

| 領域 | 主な確認ポイント | 期待効果 |

|---|---|---|

| SEO | 例:検索クエリ「制作会社 保険業界」でのキーワード設計例を提示できるか | 潜在顧客のサイト訪問数を検索流入で増加 |

| 広告LP | MA連携(パラメータ付与→セグメントメール)まで実装する体制があるか | リマーケティング精度向上 |

| データ分析 | GA4の専任担当者がいるか | 改善PDCAの実行および高速化 |

コスト構造と開発・運用フェーズの伴走力

①費用の透明性

- 見積もり内訳の明確化

-

・初期開発費、月額運用費、追加機能開発費が明確に分離されているか

・想定外の追加費用が発生する条件とその範囲が事前に説明されるか - 開発規模別の料金体系

-

・テンプレート活用型とフルカスタム開発の選択肢があるか

・段階的な機能追加に対応できる柔軟な料金設定があるか - 運用・保守費用の妥当性

-

月額保守費用に含まれるサービス内容が具体的に提示されるか

セキュリティアップデートやバックアップ体制の費用が適正か

②二次コストを見落とさない

Webサイト制作は作って終わりではないので、公開後の更新やサイト維持にかかる費用も予め把握しておきましょう。

【表】2次コスト見落とし防止チェックリスト

| 分類 | 項目 | 典型的な落とし穴 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 法務 | ページ修正や更新 | 公開直前・直後で発覚し追加費用が発生 | 修正のレベルや回数による追加費用の発生条件を確認 |

| インフラ | サーバ・ドメイン | データ保管するためのサーバ維持費用、ドメイン維持費用を見落としやすい | 月額または年額、発生頻度と金額を確認 |

| マーケティング・集客 | SEO対策や広告費 | サイトを作っただけでアクセスや成果が出るわけではない SEOは不定期にアップデートされるため最適化は随時必要 | 継続的なSEO対策にかかる費用と、サイトの目標に必要な広告費と運用代行費用の確認 |

| 広告審査 | コンプライアンスチェック | 内製できない場合、クリエイティブ改変のたびに別途審査費用が発生することを見落とす | 広告用ページの更新頻度と対応方法、審査を外部委託する場合はその費用を確認 |

| 保守 | サイトの更新・メンテナンス | セキュリティ視点、コンテンツ視点いずれも必要なランニングコストを見落とす | セキュリティ対策費、コンテンツ更新の想定頻度と費用をそれぞれ確認 |

| インフラ | ライセンス | CMSやプラグインのライセンス費用、特にSSL証明書取得費用は見落としやすい | 月次、年次で発生しうる費用と頻度を予め確認 |

③公開後のPDCA伴走におけるポイント

- 継続的な改善提案体制

-

定期的な効果測定と改善提案を行う体制があるか。

レポート内容や改善サイクルは各社の状況に応じて柔軟に設定できるか。 - データ分析に基づく改修実績

-

公開後のユーザー行動データを分析し、具体的な改修提案から実装まで一貫して対応した実績があるか。

改善効果の測定と検証を継続的に行っているか。 - 選定の最終判断は“共闘感”

-

コンプライアンス審査やA/Bテストのたびに追加見積もりが発生するより、課題が出るたび同じ目線で改善策を持ち寄ってくれる会社こそ長期ROIが高い これが保険業界クライアントの共通結論です。

【表】保険業界のWebサイト制作会社を選定する際のチェックリストまとめ

| 評価軸 | 合格ライン | 確認方法 |

|---|---|---|

| 実績 | 保険業界案件の実績がある。 最新ガイドライン対応実績 | 公式サイトの事例+ヒアリング |

| コンプライアンス体制 | 募集文書テンプレ&法務窓口を保持 | フロー図・担当者名簿を提示 |

| UX改善事例 | 施策→数値効果を提示 | CVR・離脱率のビフォーアフター |

| マーケ支援 | SEO・広告・GA4連携の実装経験 | 具体的な使用ツールを確認 SEO専任担当の有無 |

| コスト透明性 | 見積もりに修正・保守範囲を明記 | 契約書ドラフトをチェック |

| 運用・伴走支援 | 月次レポート&改善提案書の定期提出 | サンプル報告書で質を確認 運用PDCA事例のヒアリング |

上記を満たすパートナーを選べば、

【コンプライアンス】× 【UI/UX】× 【マーケティング】の三位一体で成果を出せる保険サイト運用が現実的なものになります。

制作会社に依頼するメリットは保険業界の知見とノウハウ

法律・規制を踏まえたコンテンツ作り

保険サイトは募集文書扱いとなり、生命保険協会・損害保険協会ガイドラインと保険業法の二重チェック対象です。2025年4月改訂の「生命保険商品に関する適正表示ガイドライン」では〈誇大表示の禁止/比較表示のルール化/重要情報の視認性〉が再強化。同年6月公表の損保協会「募集文書等の表示ガイドライン」では電子媒体での「契約概要・注意喚起情報への直接リンク」義務化が明示されました。

専門制作会社を活用すると、以下のようなコンプライアンス設計テンプレートを実装できます。

【表】コンプライアンス設計テンプレート(例)

| ガイドライン項目 | 実装パターン | 運用メリット |

|---|---|---|

| 比較表示の要件 | 他社名を伏せた「自社内プラン横並び表」+注釈で比較基準を明示 | 誤認表示リスクを回避しつつUIで選択を支援 |

| 重要事項の開示 | 約款PDF直リンク&モーダル表示で”離脱ゼロ”開示 | 開示率を担保しながらCV導線を維持 |

| 不利情報の提示 | 対象外条件を赤アイコン+ツールチップ※で併記 強調義務を果たしつつ視覚ノイズ最小化 | 強調義務を果たしつつ視覚ノイズ最小化 |

※ツールチップとは、コンピュータのユーザーインターフェース (UI) において、アイコンやボタンなどの要素にマウスカーソルを重ねたときに表示される、小さな補足情報や説明のことで、ユーザーの操作を補助し、より使いやすくするためのUI要素です。

これらを共通パーツとして組み込み、更新時にリンク切れやNG表現を自動チェックできる仕組みにすれば、約款改定や商品追加のたびに法令チェックを効率化できます。

改版履歴や承認フローもCMS上で管理できるため、更新スピードとリスクヘッジの両立が可能です。

デザインとユーザー体験の両立

保険サイトは情報量の多さゆえに読み疲れを起こしやすく、ユーザーは途中離脱しがちです。

業界実績を豊富に持つ制作会社は、似た課題を解決してきたベストプラクティスを流用できるのが強みです。実際、制作会社比較ポータルでは「保険業界実績」を公表する会社が30社以上掲載されており、UI/UXの最適化からコンバージョン率(CVR)向上を訴求するケーススタディが並びます。

具体的なUX改善施策の例

これらのUI改善は、ユーザビリティテストやA/Bテストで効果を数値的に検証できるため、保険業界で豊富な実績を持つ制作会社ほど、短期間でKPIを改善しやすい傾向があります。

※NPS調査とは、Net Promoter Score調査の略で、顧客ロイヤルティ(企業や商品・サービスに対する愛着や信頼度)を測る指標です。顧客が「どれくらい他人に薦めたいか」という推奨度を数値化することで、顧客のロイヤルティを把握し、改善につなげることを目的とします。

数値・条件を”咀嚼(そしゃく)して伝える”専門的な表現力”

保険特有の返戻率・予定利率・特約条件は、数字を並べるだけでは伝わりません。保険業界に精通した制作会社は「数字をストーリー化する編集チーム」を抱え、次の3つのスキルでユーザーの理解と納得感を引き上げます。

【表】数値・条件を伝わりやすく編集するための3つのスキル

| スキル | 具体的な変換例 | 狙い |

|---|---|---|

| ①リライト | 「予定利率1.25%」→「1年ごとに約1.25%の利息が上乗せ」 「返戻率120%」→「払込総額より20%多く戻る設計」 | 技術用語を日常語+比喩に置換え、読み手の想像力に橋を架ける |

| ②ビジュアル化 | 返戻率の推移を折れ線グラフで可視化する。 元本ラインとの差を強調プランの特徴をレーダーチャート化し、「バランス型/貯蓄型」などタイプ別に色分け | 数字を一目で捉えられる視覚情報に変換 |

| ③実データのエビデンス化 | ライフネット生命2023年度決算では、オンライン経由の保有契約件数が60万件を突破し、前年比でも二桁増を継続と開示 | 実績データを引用し、「オンライン完結だから安心」という主張を裏付け |

上記のポイントをまとめると・・

・「入力ストレスを最小化するフォーム」+「結果を即グラフ化」の組み合わせは、フォーム離脱率を二桁%改善した事例が多い。

・ページ単位でテンプレート化しておくと、新商品の追加時も横展開が容易になり、更新スピードと品質を両立できる。

また、数値・条件の伝え方をまとめるとガイドライン準拠のコンテンツテンプレで法令順守×運用効率を両立することができます。

・UI/UXベストプラクティスを流用し、保険商品の複雑さを感じさせない導線を実現

・数字・条件をストーリーとビジュアルに変換してユーザーの納得感を最大化

これらのメリットを享受できるのは、保険業界での制作実績と編集体制を兼ね備えたパートナーだけです。

制作会社選定時の重要確認事項3点

①コンプライアンスチェック体制

②UX検証フロー

③編集ノウハウ

保険業界におけるWebサイト制作の主な流れ

保険会社・代理店が制作会社と連携してWebサイト制作を進める場合、一般的なコーポレートサイトよりも工程が多く、法令チェックと内部稟議が随所に挟まるのが特徴です。

損保・生保向けの大規模サイト制作では、平均的な制作期間は6~12か月、テンプレート100種類前後・総ページ数500~1,500ページ前後で約60~200人日の人的リソースが投入されるケースがあります。

ここでは、その流れを大きく3段階に分け、各フェーズで保険業界に強いWeb制作会社ならではのチェックポイントを解説します。

第1フェーズ:要件定義・ヒアリング 最長で全体工程の30%を占める”仕込み”

要件定義は保険業界をリードするWebサイト制作の成否を決める核心工程です。一般サイトとの最大の違いは、法令順守の観点から”検証対象のドキュメント量が桁違いに多い”こと。制作会社とのキックオフで必ず押さえるべき項目を、生命保険協会・損保協会の募集文書ガイドラインに準拠して整理すると以下の通りです。

【表】要件定義フェーズで確認すべき主要項目一覧

| 必須確認項目 | 具体的な質問例 | なぜ必要か |

|---|---|---|

| 取扱い商品と募集チャネル | 「ネット申込のみか、対面/電話併用か」 | 表現ルールと情報開示範囲が変わる |

| 主要ターゲット像 | 「20代独身?ファミリー?法人?」 | ・UI設計や訴求メッセージの方向性を決めるための基礎情報に関わる ・SEO設計に影響 |

| 法令・社内審査フロー | 「募集文書審査の承認手順は?」 | 承認プロセスを工程表に組み込む |

| 既存サイトの課題 | 「離脱率が高いページは?」 「コンバージョン率をロスしているUIは?」 | 画面設定時に改善策を踏襲する |

制作会社はここで法令要件を考慮したワイヤーフレームを作成し、重要事項説明書(約款PDF)への導線やリスク開示箇所をラフ段階から明示します。これにより、後工程で「リンク位置がガイドラインに合わない」といった手戻りコストを抑えられます。さらに、保険業界に強い制作会社であれば、要件定義書に「内部監査・法務チェックのマイルストーン」を盛り込み、広告審査部門と並走できる工程表を提出してもらうと安心です。

第2フェーズ:サイト設計・デザイン UXとコンプライアンスを両立させる”骨組み”

構造設計(IA)とビジュアルデザインは多くの制作案件で並行しますが、保険業界の一つのアプローチとして、IA→コンプライアンス審査→デザインの順に進めることで手戻りを抑える手法があります。

この手法では、サイトマップ策定時にページ構成を「保険商品情報」「比較・シミュレーション」「サポート・会社情報」の3系統に分けることで、ユーザビリティと法令遵守の両立を図ります。

【重要】ユーザビリティと法令遵守を両立する3系統

- 1.保険商品情報系

-

・定期/終身/医療など、商品カテゴリごとに個別ページを整備

・各ページに約款・重要事項説明書へのリンクや注意点の表示エリアを設置し

・利用者が内容を確認しやすい構成で保険各商品(定期/終身/医療など)各プランのLPを整備 - 2.比較・シミュレーション系

-

・年齢や希望プランを入力すると概算保険料や保障内容を比較できるツールを配置

・入力結果をもとに選択プランを一覧表示し、ユーザーが検討しやすい導線を設計 - 3.サポート・会社情報系

-

・チャット・電話・問い合わせフォームなど複数の相談手段を明示的に掲載

・支払実績や顧客満足度などの実績データを掲載し、信頼性を視覚的に伝える構成にまとめる

※設計縮とは、「設計縮」とは、設計図面と実際の物とのサイズの比率(縮尺)を指します。

設計縮を利用することで、実物大では描くことが不可能な大きな対象物でも、全体像を正確に表現し、

関係者間で共有することができます。

なお、設計縮は「1/50」「1/100」のように分数形式で表記されます。

(例)

1/50の設計縮: 実際の50cmが、図面上では1cmとして表現

1/100の設計縮: 実際の100cmが、図面上では1cmとして表現

第3フェーズ:開発・テスト・公開 セキュリティと広告審査をクリアする”仕上げ”

開発(2~3か月)

プログラミング:設計書に基づきフロントエンド・バックエンド実装

機能実装:CMS機能、API連携、アクセシビリティ対応を順次開発

テスト(3~4 週間)

セキュリティ検証:脆弱性チェック、通信暗号化確認

| テスト種別 | 主な観点 | ツール例 |

|---|---|---|

| 機能テスト | 見積りロジックと入力バリデーション | Selenium / Playwright |

| 表示テスト | モバイル10機種 / PC 5解像度 | BrowserStack |

| 脆弱性診断 | XSS / SQLi / CSRF / OWASP Top10※ | OWASP ZAP / Burp Suite |

| 募集文書審査 | ガイドライン適合チェック | 協会チェックリスト |

テストフェーズで広告審査部門または外部弁護士のレビューを挟む場合の一例として、平均5~7営業日程度スケジュールへの影響が見込まれます。制作会社によっては事前に”修正パターン集”をストックしておくことで、指摘→再入稿を1~2営業日に短縮できるケースもあります。

※脆弱性診断の主な用語解説

・XSS(Cross Site Scripting):悪意のあるスクリプトをWebページに埋め込む攻撃

・SQLi(SQL Injection):データベースへの不正な命令実行を試みる攻撃

・CSRF(Cross Site Request Forgery):利用者の意図しない操作を強制する攻撃

・OWASP Top10:国際的なセキュリティ団体が発表する主要脆弱性ランキング

公開・運用

・検索エンジン初期インデックス:XMLサイトマップとJSON-LD BreadcrumbListでクロールを最速化

・運用保守契約:月次で「セキュリティパッチ適用/アクセス解析レポート/改版サポート」などを一括で実施する体制を整えるをセット

・PDCA:公開後30・60・90日でKPIレビュー(UU・CVR・離脱率)を制作会社と共に実施し、改善ロードマップを更新

開発・テスト・公開フェーズのポイント

1.要件定義で法務・広告審査の工数を織り込む

2.IA段階でリスク開示導線を明示し、デザイン手戻りを防止

3.脆弱性診断+募集文書審査をテスト段階で同時実施し、公開遅延を回避

4.公開後はKPIレビューし、UI/UX改善を制作会社と一緒にPDCAを回す

この3フェーズを経て初めて、コンプライアンス×UX×SEOを同時に満たす”成果を生む保険業界Webサイト”が完成します。

事例と競合比較で学ぶ!保険会社が成功する制作会社選び

ここまでお伝えしてきた視点で良いと感じる保険業界のWebサイト例と、同様の成果を目指す場合、どのような制作会社を選ぶべきかを客観的にご紹介します。

国内・海外の保険会社に学ぶ!改善事例

まず先に、国内の保険会社サイト4社および、海外の保険サイト動向など学べるところがある事例をご紹介します。

事例①:複数保険商品のスムーズな比較機能でCV率向上

なないろ生命保険は2021年4月に朝日生命のグループ会社として誕生した新興保険会社です。「Create the New Solution ー保険に、新しい選択肢をー」というミッションを掲げ、20~40代をメインターゲットに、デジタルファーストなアプローチで保険商品を展開しています。

同社が直面していた「若年層へのアプローチ」「どの商品を選べばよいか分からない」という課題を受け、TOPページに「あなたにピッタリの保険がわかる!なないろ生命保険診断動画」というインタラクティブ動画を実装。ユーザーの3つの設問への回答に合わせておすすめ商品を自動で絞り込み→比較→商品ページへ誘導するフローを可視化しました。

結果、動画を見たユーザーは見ていないユーザーと比較して、CVR(コンバージョン率)が1.8倍前後に改善。動画内で紹介している4つの保険商材すべてでCVR向上を確認しています。

ポイントは次の3つです。

同様の成果を得るための制作会社選定のポイント

保険業界でのインタラクティブ動画活用を成功させるには、以下の技術・経験を持つ制作会社の選定が重要です。

同様の成果を出す制作会社を選ぶには?

ポイント1.動画配信技術の最適化経験

MP4(ダウンロード型)とHLS(ストリーミング型)を、

ユーザーの通信環境や端末に応じて使い分けられる技術力

ポイント2.顧客データ活用システムとの連携実績

MA(マーケティングオートメーション)やCDP(顧客データプラットフォーム)との接続設計から

実装までの開発経験保険業界の規制対応ワークフロー

事例②:信頼感を醸成するブランディング強化

ソニー損保はダイレクト型自動車保険のNPSベンチマーク調査(企業の成長率や収益性との相関が高い顧客ロイヤルティを計る指標を競うもの)で5年連続1位を獲得しています。2024年調査では「Webサイトの説明のわかりやすさ」「マイページの見やすさ」がロイヤルティ向上要因として特に高スコアを記録しました。

同社が行った施策は主な施策は次の3点が挙げられます。

これら定量データを”企業ストーリー”と併置し、「数字+人間味」を両輪で訴求することで「安いだけではない信頼性」を演出。料金だけを比較するユーザー層にもブランド価値を浸透させ、オンライン申込率の維持と契約持続率の向上を両立しました。

同様の成果を得るための制作会社選定のポイント

高い顧客ロイヤルティを期待できるWeb制作会社を選ぶには下記を意識すると良いでしょう。

同様の成果を出す制作会社を選ぶには?

ポイント1.KPI公開用のリアルタイムダッシュボード構築経験

ポイント2.NPSや支払実績など定量情報の”見せ方”ノウハウ

ポイント3.ブランドストーリーを編集できるコピーライティング体制

事例③ログ解析で弱点を可視化する

三井ダイレクト損保は、行動解析プラットフォーム「Contentsquare」を導入し、ヒートマップとセッションリプレイでユーザーフローを可視化。

見積もりフォームのタップ回数が多い入力欄を特定してフィールド統合・ヘルプ挿入を行ったところ、コンバージョン率が2%上昇したという報告が挙がっています。

制作会社が関与すると、解析→仮説出し→UI改修→テスト→再解析のPDCAを高速回転させることが可能です。

事例④差別化コンテンツで成果を伸ばす

ライフネット生命の「保険料10秒見積り」は、生年月日・性別だけの2入力で概算保険料が確認できるミニマムUXを採用。結果画面では「保障内訳グラフ」と「月額目安」を同時表示し、比較検討フェーズを短縮している。2025年3月末時点で保有契約60万件を突破しており、若年層を中心にオンライン経由のCVを伸ばしています。

差別化するためのポイント

・即時/対話/オフラインの3レイヤーでサポート導線を網羅

・リッチコンテンツ+シミュレーションで差別化とCVR向上を両立

・コンプライアンス×UIをテンプレート化し、運用リスクを極小化

・「保険業界での実装実績」と「運用体制」が明確な制作会社を選ぶ

これらを体系的に実装すれば、検索ユーザーの興味喚起から申込完了まで一気通貫で導ける“選ばれる保険サイト”が完成します。

事例⑤:海外の動向・参入事例

Coastal Insurance Solutions

アメリカ・ニューヨーク州ロングアイランドを拠点とする独立系保険代理店Coastal Insurance Solutions

PPC(Pay-Per-Click)用のランディングページの長尺フォームを2ステップ式に再設計し、モバイル可読性とCTA(Call To Action 行動喚起)を最適化。A/Bテストで保険見積もり申し込みCVR(Conversion Rate 獲得率)を78.5%向上、CPA(Cost Per Acquisition 獲得単価)を約30%削減達成。

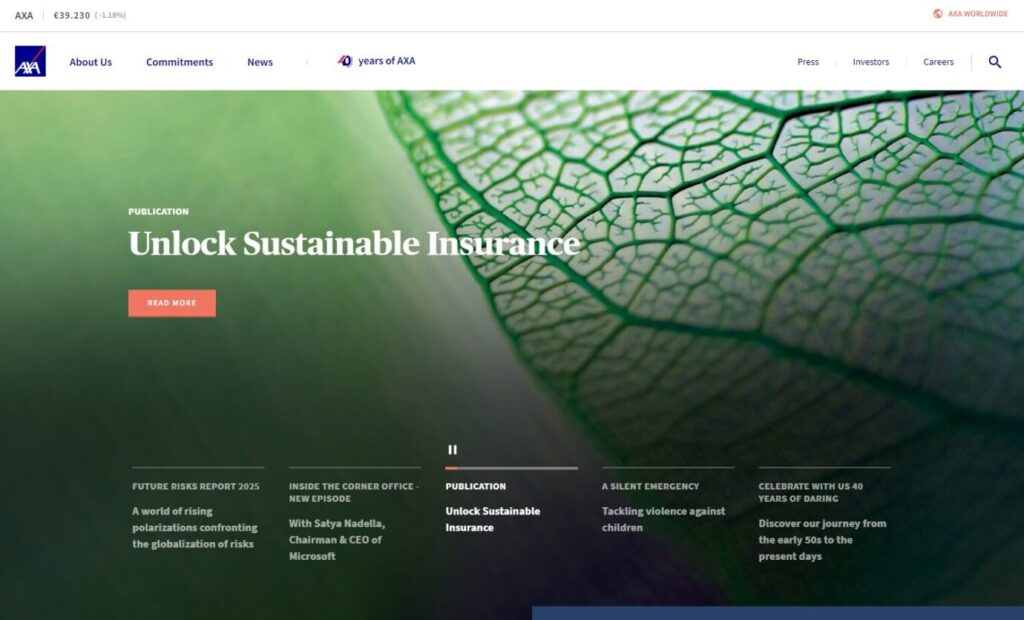

AXA(Global)

世界有数の保険・資産運用グループAXA(グローバル)

EメールとLPにパーソナライズ動画を組み込み、既契約者に保険商品のアップグレードを訴求。キャンペーン全体でアップグレード申し込みコンバージョン率が従来比8倍に跳ね上がる成果を記録。

欧州大手医療保険会社

タグ不要のファーストパーティデータ計測とリアルタイムバナー最適化を導入し、5ステップの見積もりフローごとにパーソナライズを実施。保険見積もり完了CVRを24%向上し、コールセンターの運用コストも削減。

これらの成功企業に共通するのは、”Web完結の利便性”と”第三者比較で選ばれる情報設計”の両立です。制作会社が関与する際は、単にCMSを構築するだけでなく、検索意図→比較→申込のストーリーをUI/UXとコンテンツで一貫させるコンバージョンシナリオ設計が不可欠となります。

競合ベンチマーク調査で学ぶ!優位性と弱点の見極め

保険業界では商品内容や保険料に大きな差がつきにくく、「他社との違いをどう打ち出すか」が課題となります。例えば、医療保険の保障内容はほぼ横並びでも、「申込完了までの所要時間」「必要書類のアップロード方法」「マイページの使いやすさ」などのWebサイト体験で大きな差が生まれています。

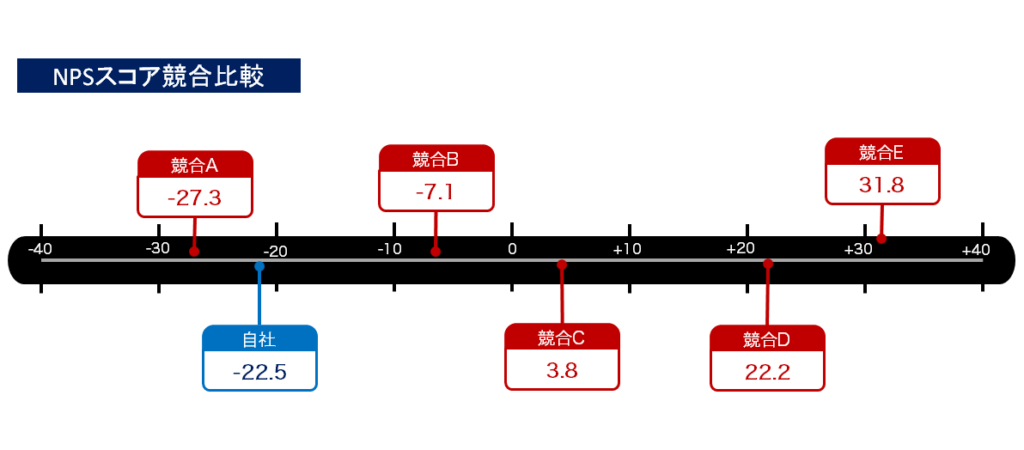

こうした違いを数値化し、改善ポイントを明確にするのが競合ベンチマーク調査です。NPS調査※を活用すれば、以下のプロセスで自社サイトの強み・弱みを可視化できます。

※NPS調査とはネットプロモータースコアの略で、「あなたはこの商品・サービスを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問に0〜10点で回答してもらい、顧客ロイヤルティを測定する手法です。

9〜10点を「推奨者」、7〜8点を「中立者」、0〜6点を「批判者」と分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値がNPSスコアとなります。

実際のNPS調査は、次の3つのステップで進めていきます。

1.業界ベンチマーク企業との比較

自社NPSスコア(例:-22.5)と業界平均(例:0)を比較し、推奨者・批判者の割合から顧客ロイヤルティの現状を把握。この22.5ポイントの差が改善すべきギャップとなります。

たとえば上図のようなNPS比較では各社のスコアが横軸上で並び、「どの企業が顧客に推奨されているか」や「自社の位置づけ」が一目でわかります。

2.影響要因の特定

重回帰分析により、NPSに影響する要因を数値化。例えば「商品理解のしやすさ」が-0.3、「手続きの簡便性」が-0.5の係数を示した場合、手続き面の改善がより効果的であることが分かります。

【表】NPSに影響する要因の分析イメージ(例)

下記のようにマイナスの値が大きいほど改善効果が高い要素として扱うと、どこに注力すべきかが明確になります。

| 要因 | 回帰係数(影響度) | 改善優先度 |

|---|---|---|

| 手続きの簡便性 | -0.5 | 高 |

| 商品理解のしやすさ | -0.3 | 中 |

| サポート対応の速さ | -0.1 | 小 |

3.Webサイト改善への具体化

①数値で特定された課題を、実際のWebサイト改善項目に変換:

「手続きの煩雑さ(係数-0.5)」→ 申込フォームの入力項目を20項目から8項目に削減

②3ステップ進捗表示を追加:

「商品理解の困難さ(係数-0.3)」→ 保険プラン比較表に「○×△」記号を導入、専門用語に音声読み上げ機能を追加

【表】Webサイト改善への具体化イメージ

| 課題 | 施策 | 改善後の効果イメージ |

|---|---|---|

| 手続きの煩雑さ(係数 −0.5) | 申込フォームに「3ステップ進捗バー」を追加 | 入力工程を「①入力 → ②確認 → ③完了」の3段階で可視化し、進捗が分かることで途中離脱を防止 |

| 商品理解の困難さ(係数 −0.3) | 保険プラン比較表に「○×△」記号を導入 | 保障範囲や特約の違いを一目で比較でき、文章を読まずに概要を把握可能 |

| 専門用語の難解さ(補助施策) | 用語横に「音声読み上げアイコン」を設置 | 専門用語をクリックで音声再生でき、視覚障がい者や高齢者にもやさしいUIを実現 |

近年の保険業界NPS上位社では、「最適なプランの探しやすさ」「プランのカスタマイズのしやすさ」「アフターフォローの手厚さ」が高評価要因として重視されており、これらの要素を重点的に改善することで顧客ロイヤルティ向上を図ることが効果的です。

【表】競合調査の実践ステップ

| 工程 | 何をするのか | 具体的な作業内容 | 成果物 | 期間目安 |

|---|---|---|---|---|

| ①数値比較 | 自社と競合3社のサイト性能を数値で比較 | NPS(顧客推奨度)の業界内順位・直帰率:業界平均との差・ページ滞在時間:競合との比較・申込率(CVR):自社と競合の差 | 競合比較表(Excel形式)自社の強み・弱みが一目で分かる | |

| ②使いやすさ分析 | サイトの使いやすさを項目別に評価 | 商品比較のしやすさ・申込までの導線・文字の見やすさ・問い合わせのしやすさ各項目を5段階で評価 | レーダーチャート(自社と競合の差が視覚的に分かる) | 2週間 |

| ③改善の優先順位 | 改善効果と実現しやすさで優先度を決定 | 各改善案を以下で評価:・期待効果(高・中・低)・実現難易度(易・普・難)・実施コスト(大・中・小) | 改善計画表(いつ、何を、どの順番で改善するか) | 1週間 |

| ④効果確認 | 改善後の数値変化を定期的にチェック | 四半期ごとに上記①の数値を再測定し、改善効果を確認 | 効果レポート(改善前後の数値比較、次の課題整理) | 継続実施 |

制作会社に依頼する際は、競合サイトの情報を自動収集(スクレイピング)できるツールや体制を持っているか、またNPS調査会社との連携実績があるかを確認しておくと、調査~改善のPDCAがスムーズに回ります。

事例と競合比較で学べるポイント

1.比較・診断コンテンツで迷いを解消し、最大1.8倍のCVR向上を実現。

2.実績・NPSの可視化で”価格以上の信頼”を訴求し、ブランドロイヤルティを強化。

3.行動ログ解析で離脱要因を定量把握し、フォーム改善だけでCVR+2%を達成。

4.競合ベンチマークを定期的に実施し、優先改善領域をデータで特定。

まとめ

保険業界のWebサイトを成功させる鍵は、まずスマホ完結を前提とした情報設計で、比較・見積もり・申し込みを一本化した導線を用意することです。

次に、募集文書ガイドラインなどの規制に沿ったリスク開示や重要事項リンクをテンプレート化し、追加商品にも素早く展開できる仕組みを整えます。

そのうえで、自社独自の保険料シミュレーションや支払実績、顧客ストーリーなど、比較サイトでは得られない実体験を盛り込み、信頼感と差別化を同時に高めます。

公開後はGA4やヒートマップで離脱ポイントとCVRを計測し、短いPDCAサイクルでUIを改善します。

これらを実現できる制作会社を選ぶ際は、保険業界での制作実績、UX改善を数値で示す事例、公開後も月次レポートと改善提案で伴走する体制の有無を基準にすると、コンプライアンス、ユーザー体験、集客成果をすべて満たす「選ばれる保険サイト」が実現できます。

【営業】を強化したい!売上を伸ばしたい!

様々な目的でサイトリニューアルを検討している

Web担当者の方へ。

貴社の課題に合わせた伴走コンサルで事業を成功へ

導きます。